|

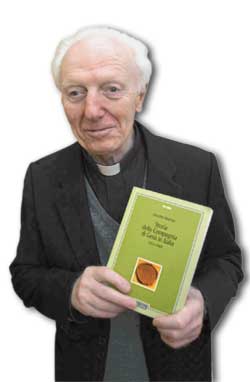

ll coraggioso padre Martina

di Giulio Andreotti

La recensione nella Civiltà Cattolica del libro di padre

Martina sulla Storia della Compagnia di Gesù in Italia

(1814-1983) si chiude con una frase molto eloquente: «Si

potrebbe pensare che abbia compiuto il suo lavoro

impietosamente, se non l’avesse invece svolto in fedeltà

alla propria coscienza di uomo e di storico, nonché alla propria

vocazione».

In effetti, nella ricostruzione di un lungo periodo, che va

dalla ripresa dopo la soppressione al “generalato” di padre

Arrupe, la cronaca si svolge in un alternarsi puntuale di grandi

eventi (come i rapporti tra la curia dei Gesuiti e il Vaticano)

e di atteggiamenti di singoli padri all’interno e all’esterno

dell’ordine. Sempre con la precisione e la serenità di questo

grande storico.

Sullo sfondo vi è l’analisi della continua ricerca di punti di

incontro tra modernità e tradizione. Di quest’ultima,

intransigente e un po’ chiuso custode appare il preposito

Janssen, mentre con padre Arrupe – reduce dalle bombe nucleari

di Hiroshima – il salto di qualità andò forse oltre i limiti.

Ho letto con crescente attenzione le quattrocentoventisette

pagine ponendomi sotto tre punti di vista: il debitum che

ho verso la Compagnia per la mia formazione; i loro rapporti con

la politica; le caratteristiche di alcuni padri molto

contestabili.

La scuola – con il mio status di orfano di guerra – l’ho

frequentata negli istituti pubblici. Un giorno potei dire a

Fidel Castro, apprezzandone la sottigliezza dialettica, che lui

mi batteva perché aveva studiato dai gesuiti. Ebbi però dai

padri tre sussidi formativi. Il primo nella Lega missionaria

studenti, dove, a parte l’ammirazione e lo stupore per le Chiese

lontane, si imparava a conoscere il mondo autentico, ben oltre i

testi di geografia; e con punte di vera specializzazione. Ad

ognuno di noi era affidata un’area su cui riferire a fine d’anno.

Così, quando, dopo la guerra, l’Indocina divenne un problema

spinosissimo, io potei stupire attingendo ad una mia

conferenzina del 1936.

La recensione nella Civiltà Cattolica del libro di padre Martina

sulla Storia della Compagnia di Gesù in Italia (1814-1983) si

chiude con una frase molto eloquente: «Si potrebbe pensare che

abbia compiuto il suo lavoro impietosamente, se non l’avesse

invece svolto in fedeltà alla propria coscienza di uomo e di

storico, nonché alla propria vocazione»

Della Lega missionaria ricordo anche convegni bellissimi a

Mondragone e a L’Aquila, guidati dal padre Haeck, dal padre

Eugenio Pellegrino (da non confondersi con il gemello Francesco)

e dal bravissimo professor Enrico Medi.

Altro elemento formativo fu la congregazione mariana Mater

Amabilis, diretta spiritualmente da un prelato della Segreteria

di Stato – monsignor Antonio Colonna – ma ospitata presso

l’antico noviziato dei gesuiti a Sant’Andrea. Si osservava una

democrazia interna e il prefetto era eletto dai congregati a

scrutinio segreto. Qui, ad un passo dal Quirinale, feci e vinsi

le mie prime elezioni.

Ad aiutare monsignor Colonna venivano dall’Università Gregoriana

alcuni professori. Ricordo l’austriaco padre Luigi Naber e

l’italiano padre Agostino Tesio. Quando morì monsignor Colonna,

lo sostituì il gesuita padre Giampietro: colto e molto pastorale.

Nella Mater Amabilis non vi era alcuna venatura politica.

Monsignor Colonna ci raccontava, della Conciliazione del 1929

con l’Italia, due curiosi particolari. Era stato lui, esperto in

matematica, a fare l’aggiornamento contabile dell’indennizzo che

dopo Porta Pia era stato rifiutato e che l’Italia aveva ora

pagato. Come autorevole minutante aveva anche partecipato alla

cerimonia nel Palazzo lateranense, incaricato di passare

l’asciughino sulle firme di Gasparri e di Mussolini.

In una vicina congregazione, la Prima Primaria, al Caravita,

l’infiltrazione dei comunisti cattolici fu invece profonda,

tanto da far estromettere dalla Compagnia il padre Giuliano

Prosperini.

Terzo elemento per me incisivo fu la frequentazione con alcuni

padri, a cominciare, giovanissimo, dal padre Garagnani, nelle

sue stupende conferenze, fino agli incontri – alcuni molto

intensi e qualche volta polemici – legati al corso della mia

lunga vita pubblica.

Ho letto con crescente attenzione le quattrocentoventisette

pagine ponendomi sotto tre punti di vista: il debitum che ho

verso la Compagnia per la mia formazione; i loro rapporti con la

politica; le caratteristiche di alcuni padri molto contestabili

Quando ero ragazzo, un gesuita, che mi aveva conosciuto ad

Anagni, dove mi recavo in gita da Segni con Angelo Felici e

Vincenzo Fagiolo (futuri cardinali) cercò di attrarmi verso la

Compagnia. Ma non ero portato al celibato ecclesiastico e padre

Bitetti, provinciale romano, desistette presto dal proposito di

portarmi a Galloro. Nella Compagnia entrarono invece, più o meno

in quel periodo e con uno sviluppo splendido di ministero,

Bortolotti, Pappalardo e Davanzali. Vocazione tardiva, maturata

nella Lega missionaria, fu quella di Felice Ricci, le cui

esortazioni – semplicissime rispetto a quelle togate che avevo

sentito di padre Venturini e padre Miccinelli – suscitavano

simpatia e propositi di vita.

Durante il liceo l’orientamento dominante nei professori non era

tendenzialmente favorevole ai gesuiti, fatta eccezione – ma come

grecista – per l’autorevole padre Rocci e per il suo vocabolario.

Accenni critici alle vicende risorgimentali in verità non

venivano molto analizzati, ma ricorrevano frequentemente.

In materia sono tornato molto più tardi, approfondendo

attraverso la lettura dell’opera fondamentale del padre Martina

la figura di Pio IX. Sul tema il padre è tornato anche nel

saggio che sto recensendo. Vi si narra che alla vigilia del

crollo di Porta Pia il Papa disse all’inviato regio conte Ponza:

«Non sono profeta né figlio di profeti, ma vi dico che non

entrerete o se entrerete non ci rimarrete». Non so se la

previsione possa collegarsi – ma con una lunga attesa – alla

estromissione della monarchia settantasei anni dopo. Ad ogni

modo il Quirinale non fu propizio alla casa regnante: Vittorio

Emanuele II morì prima di Pio IX a soli cinquantasette anni;

Umberto I fu assassinato; Vittorio Emanuele III e Umberto II

morirono in esilio. E fu tutto.

Del conte Ponza, si annota che ebbe un fratello gesuita,

Alessandro; e la stessa caratteristica è sottolineata del

garibaldino Nino Bixio: il fratello Giuseppe fu apostolo attivo

in California e in Australia. Sono queste attraenti annotazioni,

che rendono vivacissima la prosa del padre Martina.

La curia generalizia della Compagnia di Gesù in

borgo Santo Spirito, nei pressi della basilica di San Pietro

Ma al papa Mastai Ferretti è dovuta anche la fondazione della

Civiltà Cattolica; e sulla complessa e dinamica

rivista ufficiosa (le bozze sono sottoposte alla Segreteria di

Stato) si snoda, lungo quasi due secoli, una cronaca di estremo

interesse. Il senso dell’opposizione iniziale al governo

italiano usurpatore di una parte dello Stato Pontificio durerà,

ma con una sintomatica ondulazione di toni, molto oltre la presa

piemontese di Roma. Curve a rischio il collegio dei redattori di

via Ripetta non è abituato a farne; unica eccezione vi fu

nell’ottobre del 1922 dinanzi al fatto nuovo del governo

Mussolini, che al Papa che veniva da Milano

pregiudizialmente non dispiaceva. Il venerando direttore padre

Rosa mantenne peraltro tutte le sue riserve; tanto da essere

considerato dai fascisti un nemico da vigilarsi specialmente.

Vedremo tra poco la… compensazione con il confratello padre

Tacchi Venturi.

Tuttavia una certa autonomia di giudizio non venne mai meno.

Attratto, ad esempio, dal corporativismo, apparve a lungo il

padre Brucculeri, ma sempre con attenzione a non intrupparsi tra

i propagandisti del ventennio.

Anche nelle polemiche dottrinali la Civiltà Cattolica

rispecchiò più che il pensiero della Compagnia, la direttiva

del Vaticano (attenzione: non sempre coincidente con quella

personale del papa; come è palese riguardo al controverso abate

Rosmini).

Padre Rosa lo incontrai solo una volta per parlargli di un

problema universitario. Faceva tenerezza per una nevralgia del

trigemino che lo tormentava, ma mi riservò tanta attenzione e mi

dette consigli preziosi per fronteggiare i cattolici comunisti

senza fare demonizzazioni e ostracismi personali. Al padre Rosa

fece seguito padre Rinaldi e quindi padre Martegani, finissimo

diplomatico e perfetto sacerdote. In più occasioni mediò tra

l’intransigenza voluta dall’alto verso i politici italiani di

parte cattolica e l’intelligente comprensione per situazioni

difficili, viste da vicino. A padre Martegani si deve la

provvida novità del trasferimento a Villa Malta, sede di grande

prestigio e di rara possibilità di raccoglimento in pieno centro

di Roma. Passò poi alla curia generalizia con mansioni

importanti. Quello che appare straordinario è la diversità di

tipi umani dei direttori. Padre Sorge, ad esempio (non ho

conosciuto padre Gliozzo), sembrò preoccupato di non invadere

campi politici, ma di fatto si dedicò a far maturare a suo modo

il “dopo” di una Democrazia cristiana di cui avvertiva il

logoramento. Intensi i suoi contatti personali. Un personaggio

notevole – Giovanni Spagnolli, già presidente del Senato – dopo

essersi consigliato con lui decise di ritirarsi dalla vita

politica. Io stesso in un colloquio a Villa Malta ebbi

l’impressione di analogo suggerimento. Non lo seguii e forse

feci male. Avrei risparmiato ad altri tante iniziative per

estromettermi.

Ma al papa Mastai Ferretti è dovuta anche la fondazione della

Civiltà Cattolica; e sulla complessa e dinamica rivista

ufficiosa (le bozze sono sottoposte alla Segreteria di Stato) si

snoda, lungo quasi due secoli, una cronaca di estremo interesse.

Il senso dell’opposizione iniziale al governo italiano

usurpatore di una parte dello Stato Pontificio durerà, ma con

una sintomatica ondulazione di toni, molto oltre la presa

piemontese di Roma...

Dopo il pontificato brevissimo di Giovanni Paolo I (che pensava

di nominarlo suo successore a Venezia: la fonte di questo è

sicura), padre Sorge lasciò Roma e fu destinato a Palermo, dove

cercò di aiutare un nuovo corso della politica italiana. Ma la

Sicilia è una regione speciale non solo per gli

ordinamenti costituzionali. La stessa comunità locale dei

gesuiti, pur minuscola, vedeva i contrapposti corifei di due

opposte tendenze. Padre Noto, direttore di un Centro studi

sociali moderato, era molto amico di Salvo Lima; mentre il padre

Pintacuda guidava, accanto a Leoluca Orlando, la cordata dei Dc

di opposizione, almeno nelle dichiarazioni, progressista. Senza

schierarsi apertamente da una delle due parti, padre Sorge

cominciò a tessere la rete di una terza via, con apertura verso

i cosiddetti indipendenti di sinistra; ma dopo qualche anno dal

profondo sud si è trasferito a Milano, a dirigere

Aggiornamenti Sociali. Ha nel contempo promosso studi sulle

esperienze passate e anche dato vita ad una riflessione su un

modo nuovo di porsi verso la politica: secondo uno schema

abbozzato a grandi linee e con il proposito di una elaborazione

non affrettata.

A dirigere la Civiltà Cattolica dopo padre Sorge fu

chiamato padre Tucci, persona di grande comunicativa umana e

politicamente extra partes. Nei nuovi indirizzi della

Chiesa, con i viaggi apostolici del Papa, occorrevano

collaboratori di classe per la preparazione, sia organizzativa

che culturale. Al primo compito fu preposto il vescovo americano

monsignor Marcinkus (più tardi coinvolto, a mio avviso

ingiustamente, in polemiche parabancarie vaticane ed ora

esemplare sacerdote in cura d’anime nell’Arizona). Padre Tucci –

ora cardinale, residente a Villa Malta – con grande finezza e

molta apertura verso le caratteristiche dei Paesi visitati e le

gerarchie locali, si occupava della preparazione intellettuale e

politica delle trasferte papali.

La statua di Gesù all’interno del giardino della

curia generalizia della Compagnia di Gesù

Al presente alla direzione della rivista è il padre Salvini:

giovane, estraneo a vocazioni parapolitiche, molto aperto

intellettualmente, ma non lo si trova mai citato nelle cronache

dei giornali. Per la vita della Chiesa e le vicende del mondo si

hanno in ognuno dei quaderni aggiornamenti e spunti di grande

interesse. Anche il rapporto fede-scienza è curato con una

profondità ed una apertura straordinarie. Il carattere ufficioso

è certamente meno marcato di un tempo; ma questo giova ad una

missione orientatrice più dialettica ed obiettivamente attraente.

Un secondo aspetto del libro di padre Martina riguarda il

rapporto dei gesuiti con l’evoluzione e le involuzioni della

politica italiana, anche nella realtà del secondo dopoguerra. I

tempi nuovi affrancavano i padri sia dal coinvolgimento secolare

in opinabili indirizzi, come la tormentata polemica

postemporalista, sia da condizionamenti talvolta acrobatici in

un sistema italiano dittatoriale. Verso il partito politico di

cattolici dichiarati occorreva benevola attenzione, ma non di

più. Si inserisce qui anche il tema dell’atteggiamento di Pio

XII verso De Gasperi. In una recensione ad un mio libro il padre

Martina ha osservato che io cerco di minimizzare il contrasto; e

forse è vero, dato uno stato d’animo di affetto verso il

presidente e nello stesso tempo di grande devozione a papa

Pacelli, anche per bilanciare le tante ingiuste critiche che

continuano ad essere a lui rivolte.

Sulle elevate doti morali di De Gasperi persona, il giudizio

ammirato di Pio XII è espresso nell’indirizzo rivoltogli

nell’udienza del ventennale della Conciliazione, da lui minutato

con cura. Non piaceva tuttavia al Papa la collaborazione

governativa coi laicisti dichiarati né reputava sufficiente

l’anticomunismo democratico. Dalle carte dell’allora

monsignore (poi cardinale) Pietro Pavan, che svolse presso De

Gasperi una missione affidatagli dal Pontefice nel 1952, si

apprende che gli si chiedevano spiegazioni del perché non

avessimo fatto come i tedeschi ponendo fuori legge il Partito

comunista. In tale linea si colloca la benedizione papale alla

improvvida, cosiddetta Operazione Sturzo sempre del 1952. Si era

divisata la spoliticizzazione delle elezioni amministrative di

Roma facendo confluire in un anonimo listone di benpensanti

democristiani, monarchici e missini. A parte lo scarso interesse

delle stesse destre, il sostegno del Papa fu immediatamente

ritirato quando ebbi modo di fargli avere – tramite la fedele

madre Paschalina – un appunto sulle conseguenze disastrose che

l’evento avrebbe avuto per la sussistenza del governo De Gasperi.

Noterò tra poco la parte che in questo pasticcio ebbe il padre

Riccardo Lombardi sul quale il Martina ha – ed esprime –

opinioni molto severe.

L’anno successivo, 1953, De Gasperi andò in crisi per

l’abbandono dei suoi alleati storici, verso i quali l’elettorato

era stato, per usare l’espressione di Saragat, “cinico e baro”.

Allo sfiduciato ottavo governo De Gasperi subentrò il Ministero

monocolore Pella che passò alle Camere per l’appoggio dei

monarchici, che lo avevano invece negato a De Gasperi. Qui entra

in giuoco come consigliere politico il padre Giuseppe Messineo,

non solo panegirista del nuovo primo ministro, ma fustigatore in

un duro articolo di tutta la politica degasperiana.

...Curve a rischio il collegio dei redattori di via Ripetta non

è abituato a farne; unica eccezione vi fu nell’ottobre del 1922

dinanzi al fatto nuovo del governo Mussolini, che al Papa che

veniva da Milano pregiudizialmente non dispiaceva. Il venerando

direttore padre Rosa mantenne peraltro tutte le sue riserve;

tanto da essere considerato dai fascisti un nemico da vigilarsi

specialmente. Vedremo tra poco la… compensazione con il

confratello padre Tacchi Venturi

De Gasperi aveva condiviso l’idea di Einaudi di affidare il

governo al ministro del Tesoro in una linea quasi tecnica. E

aveva voluto che io restassi al Viminale proprio in segno di

continuità. Attorno a Pella si formò però una coalizione strana

di consensi, con quotidiane esaltazioni dell’uomo forte:

l’entusiasmo esplose quando il governo ordinò lo schieramento di

truppe alla frontiera orientale prendendo sul serio una notizia

di agenzia che attribuiva al maresciallo Tito disegni aggressivi.

Purtroppo nella trappola cadde anche il ministro della Difesa

Taviani, facendogli assecondare il dannunzianesimo di Pella in

quelle giornate, che ebbero il momento culminante in un discorso

in Campidoglio suscitatore di pericolosi risvegli di

nazionalismo italico. De Gasperi chiese invano che

nell’occasione si annunciasse almeno la decisione di presentare

alle Camere la ratifica del Trattato per la Comunità europea di

difesa.

Qualche settimana più tardi esplose un contrasto tra il governo

e i due gruppi parlamentari democristiani. In un proposito di

rimpasto Pella aveva designato come ministro dell’Agricoltura

l’onorevole Aldisio: democratico perfetto e artefice dello

Statuto di autonomia della Sicilia. Di fatto la scelta appariva

come antitesi o almeno forte correzione della politica

riformatrice di Segni: di qui il veto democristiano, aggravato

da una presa di posizione del Quirinale che contestava ai gruppi

parlamentari, non tenendo conto che era nelle loro mani la “fiducia”,

il diritto a escludere candidature.

Realisticamente Pella non si irrigidì, nonostante gli stimoli di

padre Messineo a «tener duro, tanto dovranno venire in ginocchio

a scusarsi». I labirinti della vita politica sono complessi e

qualche volta inafferrabili anche per chi vive all’interno.

Improvvisato consigliere del principe, il buon padre Messineo

esercitò una perniciosa influenza. Intanto a minare il governo

tecnico non erano De Gasperi né i deputati e senatori

democristiani ma gli ex alleati governativi della Dc pentiti di

essersi messi fuori giuoco silurando De Gasperi. Non trovarono

però alcun riscontro nello stesso De Gasperi, mentre al progetto

di restaurazione del quadripartito – numericamente possibile

anche se con stretti margini – lavorò intensamente Mario Scelba,

che in un discorso a Novara dette fuoco alle polveri. De Gasperi

non era stato preavvertito e non condivise la manovra.

Attribuire a lui la liquidazione di Pella è storicamente un

falso. Comunque Scelba, che in verità nel luglio 1953 era stato

trattato male (con lo spostamento – che rifiutò – dall’Interno

alla Difesa) non beneficiò nell’immediato della liquidazione di

Pella. All’interno della Dc il risentimento verso Saragat e gli

altri affossatori di De Gasperi era molto forte. E non pochi si

chiedevano perché mai gli ex alleati pentiti non favorissero il

ritorno di De Gasperi alla guida del governo (stato d’animo in

parte vero, in parte maggiore pretestuoso). Nacque così

l’incarico a Fanfani per un monocolore che, secondo sprovveduti

consiglieri, avrebbe ottenuto la non belligeranza sia dei

monarchici che dei socialisti. Con mia grande sorpresa e

preoccupazione, Fanfani volle me al Ministero dell’Interno e

andò da De Gasperi a chiedergli di convincermi.

Un’illustrazione di Achille Beltrame raffigurante

Pio XI con Benito Mussolini in un’udienza dell’11 febbraio 1932

Fanfani, uomo di un dinamismo straordinario, introdusse la

novità di presentazione contestuale del governo e di disegni di

legge di attuazione del programma. Ma gli affidamenti che aveva

avuto si dimostrarono inconsistenti. Poche ore prima del

discorso programmatico andai da lui per dirgli che ero lieto di

avere accettato perché altrimenti poteva credere che io non

volessi condividere la sconfitta. Si mostrò meravigliato del mio

pessimismo e a mia volta dissi che se le mie informazioni

sull’insuccesso fossero risultate inesatte io non ero adatto non

solo a fare il ministro dell’Interno, ma nemmeno il deputato.

Chi gli avesse garantito l’appoggio non so; ma certamente

intensi contatti – diretti e mediati – aveva avuto negli ultimi

giorni sia con Pietro Nenni che con Alfredo Covelli.

Attraverso queste due travagliate esperienze e l’interregno per

così dire amministrativo di Pella, la legislatura doveva ormai

approdare ad una certa stabilità. E fu Scelba il candidato

naturale. Padre Messineo fu costretto a riconoscere che nessuno

era andato in pellegrinaggio a chiedere scusa a Pella per la

vicenda Aldisio.

De Gasperi, pur in condizioni fisiche molto logorate, si dedicò

intensamente ai problemi europei e a ricompattare la Democrazia

cristiana. Scelba e Fanfani (governo e partito) erano elemento

di stabilità; ma all’interno della Democrazia cristiana

operavano fermenti di contrasto che al Congresso nazionale di

Napoli a fine giugno furono solo in apparenza superati. Con uno

sforzo fisico immane, De Gasperi parlò per molte ore, dettando

un autentico testamento politico-morale.

Nel frattempo però lo stesso De Gasperi aveva avvertito

l’esistenza di sottili manovre a lui ostili, ispirate forse dal

timore di una sua possibile candidatura nel 1955 alla

successione di Einaudi.

Si inserisce in questo quadro la falsa “lettera trappola” in cui

cadde Guareschi su una sua richiesta agli Alleati nel 1944

perché bombardassero Roma. Ma vi fu purtroppo anche un articolo

della Civiltà Cattolica nel marzo di quel 1954 dal

titolo solenne I cattolici e la vita politica,

autore il padre Messineo ma con annunciato accredito personale

del Papa.

Raramente ho visto De Gasperi così amareggiato. Mi chiamò di

mattina presto a Castel Gandolfo e lo trovai eccitatissimo.

Aveva preparato alcune cartelle di note polemiche di commento e

mi incaricò di scrivere un articolo di ferma risposta al padre.

Si inserisce qui anche il tema dell’atteggiamento di Pio XII

verso De Gasperi. In una recensione ad un mio libro il padre

Martina ha osservato che io cerco di minimizzare il contrasto; e

forse è vero, dato uno stato d’animo di affetto verso il

presidente e nello stesso tempo di grande devozione a papa

Pacelli, anche per bilanciare le tante ingiuste critiche che

continuano ad essere a lui rivolte

Un’altra volta, subito dopo la Liberazione, avevo scritto sotto

sua dettatura, definendo la Dc come partito di centro che si

muove verso sinistra, una frase entrata nella storiografia

politica. Ma qui era diverso. Esplodeva in lui tutto il

risentimento per tante incomprensioni e invasioni di campo. Ed

occorreva richiamare all’ordine presunti politici e invasori del

nostro campo. Il carattere ufficioso della Civiltà Cattolica

era, come non mai, palese. Il chiarimento diretto con il Santo

Padre del quale aveva dato la disponibilità a monsignor Pavan

non aveva avuto luogo.

Eppure aveva detto con chiarezza quale sarebbe stato il suo

atteggiamento nelle tre ipotesi possibili. Se il Papa si fosse

convinto della bontà delle sue tesi, benissimo. Se avesse detto

che lasciava a lui nella sua responsabilità specifica le

linee-guida, altrettanto bene. Se invece avesse espresso il suo

dissenso, egli, cattolico osservante si sarebbe messo da parte.

Più di così era impossibile.

Vedersi ora contestato in toto era troppo.

Gli dissi – ed era così – che non avevo ancora letto l’articolo

e che mi sarei dedicato con cura alla redazione della risposta.

Sapevo che, lasciando passare un giorno, la sua giusta ira si

sarebbe attutita e poteva darsi luogo ad una replica meno

polemica. Così fu. All’indomani tornai a Castello e potei

suggerire che era meglio rinunciare alla replica. In verità lo

scritto del padre Messineo era saccente e presuntuoso, ma non

così politicamente offensivo come gli era sembrato.

Da una lettera del padre Messineo al padre Martina venti anni

più tardi vedo che lo scrittore aveva tra l’altro attribuito a

De Gasperi un discorso a Novara, confondendolo con quello,

già citato, di Scelba.

Il messaggio di saluto di Pio XII (nella foto sopra)

ad Alcide De Gasperi in occasione della sua visita in Vaticano

l’11 febbraio 1949,nel ventesimo anniversario dei Patti

Lateranensi

Una ovvia mia propensione a sottolineare risvolti politici non

mi impedisce di ringraziare il padre Martina per aver messo in

luce figure bellissime di suoi confratelli impegnati fortemente

nella cura d’anime come eroici cappellani militari. E sono anche

commoventi le pagine riservate ai gesuiti in Albania, con uno

dei padri fucilato sotto quel perfido regime comunista.

Ma devo riservare qualche attenzione a tre figure

cronistoricamente di spicco: il padre Tacchi Venturi, il padre

Arrupe e il padre Riccardo Lombardi.

Il primo, che aveva vissuto tutto il tormento della Compagnia

compreso l’esilio, è citato come l’ecclesiastico che aveva

libero accesso a Palazzo Venezia e talvolta lo si definisce “il

confessore di Mussolini”.

Sta di fatto che occupandosi del possibile acquisto della

Biblioteca Chigiana che lo Stato aveva rilevato nel 1919 con

l’omonimo palazzo si trovò a parlarne con Mussolini in persona,

arrivato da pochi giorni al potere. Con un gesto munifico,

appreso l’interesse del Papa alla questione, Mussolini decretò

la donazione alla Santa Sede della preziosa Collezione. Un così

eccellente mediatore venne ad avere di conseguenza grande e

prestigiosa notorietà. Di qui, tre anni dopo l’incarico

affidatogli dal cardinal Gasparri di trattare con don Sturzo

l’abbandono della Segreteria del Partito popolare e, subito dopo,

l’andata via dall’Italia.

L’intervento e la mediazione del padre lungo gli anni successivi

furono richiesti con esito alterno per moltissimi casi personali.

Non brillante il comportamento verso Buonaiuti, ma sul povero

don Ernesto continuò l’ostracismo anche con due ministri “laici”

alla Pubblica istruzione.

Il padre Tacchi Venturi fu autorevole collaboratore

dell’Enciclopedia italiana.

Quanto scrive padre Martina su padre Riccardo Lombardi conferma

un giudizio non positivo che ho sempre coltivato. Occorre però

molta precisione al riguardo.

Il fine, che si riprometteva, di un profondo rinnovamento sia

della Chiesa che dell’Italia era suggestivo. E negli scritti sul

primo dei progetti si trovano non pochi spunti di quella che fu

la successiva stagione conciliare. Purtroppo si riteneva, per

usare una dizione canonica, immediatamente soggetto solo a se

stesso ricevendo gli stimoli direttamente da Gesù. Tanto è vero

che alza bruscamente la voce ritenendo in errore il patriarca

Roncalli, ma ha uno scatto collerico anche in udienza da Pio XII

che è costretto a rammentargli chi era il Papa.

La crociata del padre Lombardi si svolse non solo per le piazze

d’Italia – affollate, eccitate e plaudenti – ma nelle lingue del

posto in molti Paesi esteri. Annunciava ovunque un grande

riscatto sociale, profetizzando che il potere sarebbe stato

conquistato dalle plebi. Osserva il padre Martina che l’effetto

negli Stati Uniti era limitato per una scarsa conoscenza

dell’inglese. Ma anche l’ambasciatore del Brasile osservò che

per fortuna credeva di parlare portoghese.

Sulle elevate doti morali di De Gasperi persona, il giudizio

ammirato di Pio XII è espresso nell’indirizzo rivoltogli

nell’udienza del ventennale della Conciliazione, da lui minutato

con cura. Non piaceva tuttavia al Papa la collaborazione

governativa coi laicisti dichiarati né reputava sufficiente

l’anticomunismo democratico

Che l’Italia fosse in pezzi era convinto, stigmatizzando spesso

i trecentomila (?) morti nei giorni della Liberazione. Durante

il Congresso eucaristico di Assisi (1952) preoccupando il legato

pontificio cardinal Schuster deplorò che tutta Torino fosse

ormai comunista. Dovetti interromperlo dato che sindaco era il

democristiano Peyron: mi chiese se ero sicuro e continuò

imperterrito.

Si diceva che le sue antipatie per De Gasperi e un po’ per tutto

il sistema postbellico derivassero anche dal trattamento di

epurazione che aveva colpito suo padre, autorevole

professore e senatore del Regno. Di altro avviso era invece la

sorella Pia, distinta parlamentare democristiana. Al fratello

Gabrio si dovette più tardi il referendum contro il divorzio, in

sé ineccepibile («non possiamo vietare» disse Paolo VI «il

ricorso ad un mezzo legittimo per cancellare una legge che

riteniamo ingiusta») ma causa di un forte indebolimento del peso

politico dei cattolici. L’ostilità al divorzio fu

percentualmente più forte nelle due Camere che nel voto popolare,

non esclusa la città di Roma.

Sarebbe però scorretto stigmatizzare globalmente il padre

Lombardi non riconoscendo – a parte la sua buona fede – la bontà

di alcune sue iniziative, a cominciare dalle Esercitazioni

per un mondo migliore. Innovando sullo schema ignaziano degli

esercizi, dove i fedeli osservano in clausura più giorni di

rigoroso silenzio, ascoltando le meditazioni e le

riforme della guida spirituale (ricordo l’aulico padre

Marchetti) il modello di padre Lombardi era un dibattito serrato

tra tutti i partecipanti, scelti di norma in categorie omogenee.

Due volte partecipai ad un turno per i politici e devo dire che

furono giornate affascinanti e costruttive.

Diverso era il padre Lombardi nelle cose terrene. La sera del

fallimento dell’Operazione Sturzo mi fece al telefono una lunga

paternale sostenendo che dovevo assolutamente trovare la formula

per ripristinare il disegno cosiddetto sturziano (in verità suo

e di Gedda). Ero stanco e molto teso per il rischio al quale la

vita politica era stata esposta e alla fine gli dissi seccamente

che non so cosa intendesse fare lui, ma per mio conto me ne

andavo a dormire. Riattaccai bruscamente il telefono e con

grande carità il padre in seguito non mostrò di rammentarsi lo

sgarbo.

Al ricordo di padre Lombardi si abbina quello di padre Rotondi,

sua “spalla” per molti anni, ma con conquista progressiva di

autonomia per dar vita ad un movimento (l’Oasi) di intensa

spiritualità. Per una combinazione avevo assistito molti anni

prima al Leoniano di Anagni – dove Virginio era seminarista –

alla chiassosa reazione dei suoi familiari ai quali stava

annunciando la decisione di entrare nella Compagnia.

Nella carrellata su centosessantanove anni di movimentata vita

dei gesuiti in Italia mi ha colpito un episodio. Il giorno di

Natale del 1913 il Papa inviava una lettera nella quale subito

dopo il riconoscimento dei meriti secolari ammoniva la Compagnia

a «tenersi lontana dal contagio pestilenziale del mondo» e ad

evitare «uno spirito mondano, una leggerezza negli animi, lo

studio di temerarie novità»...

Padre Rotondi era un buon mediatore. Fu lui a disgelare (più

esattamente a tentare di disgelare) i rapporti tra Pio

XII e il presidente Gronchi, accompagnando quest’ultimo a Castel

Gandolfo con la sua vetturetta senza scorte e impiccioni.

Comunque il tandem Lombardi-Rotondi costituì una realtà atipica

nella storia dei gesuiti italiani, incisiva e ricca di apporti

benefici.

Ai motivi già illustrati di riconoscenza personale debbo

aggiungere uno, singolare, vissuto poco dopo la nomina a

presidente della Fuci. In vista del Congresso nazionale vi era

l’abitudine di chiedere in giro qualche contributo, dato che

gran parte dei fucini dovevamo ospitarli gratis. Dalla curia

generalizia dei gesuiti ricevemmo un riscontro, di grande

condivisione per l’iniziativa e per i temi programmati,

accompagnato dall’annuncio che per la buona riuscita sarebbero

state celebrate cento messe. Il Congresso, nonostante le enormi

difficoltà belliche, andò benissimo. L’insegnamento che l’uomo

non vive di solo pane colpì molto me e tutta la presidenza.

Tra i grandi sommovimenti del dopoguerra vi fu anche la bufera

interna della Compagnia. Correnti profonde di rinnovamento

ecclesiale movimentarono la Chiesa in molte regioni del mondo.

Impulsi contrapposti si incrociarono, nel tentativo di arginare

sia le correnti dissacranti del comunismo internazionale, sia

l’aridità spirituale di una società capitalista sempre più

disumana.

Truppe scelte per le battaglie di Dio, i gesuiti risentirono più

di altri della congiuntura. Si imponeva loro di adottare

innovazioni effettive, ma senza compromettere le linee maestre

della tradizione.

Se nell’America Latina si scatenarono entro la Chiesa i

cosiddetti movimenti di liberazione, simboleggiati

congiuntamente dal Vangelo e dal fucile, un po’ dovunque

fermenti molto intensi scossero le situazioni mettendo in crisi

specialmente i soggetti più deboli e provocando dolorose

fuoriuscite.

Caratteristica della Compagnia è la fedeltà indiscussa al Papa.

Forte era ancora l’eco del caso Billot, con la conclusione della

rinuncia alla porpora del gesuita francese simpatizzante per

l’Action Française contro l’avviso della Santa Sede. Questa

volta non erano però così isolati, ma la richiesta molto diffusa,

specie nei padri più giovani, di ridiscutere anche i punti fermi

essenziali della preparazione e dell’apostolato nella Compagnia.

Il funerale di padre Arrupe il 9 febbraio 1991. Sono

riconoscibili il cardinale Carlo Maria Martini, padre Peter-Hans

Kolvenbach e Giulio Andreotti

L’elezione a generale del padre Arrupe dette vita ad una svolta.

Formato nell’esperienza giapponese già atipica ma assolutamente

unica per le vicende tragiche dell’olocausto nucleare, questo

gesuita poteva pilotare la Compagnia verso un forte rinnovamento,

ma nella continuità dei punti fermi voluti dal fondatore. Doveva

combattere su due fronti: l’inquieta spinta dei giovani e i

continui, duri richiami da parte vaticana.

Ho già accennato altrove a colloqui con il padre Arrupe nella

mia abitazione, dalla quale si vede dall’altra parte del fiume

la statua del Cristo sovrastante la curia generalizia.

L’occasione immediata delle riservate visite erano alcuni

problemi particolari della Compagnia da affrontare senza la

rigidità dei rapporti formali Chiesa-Stato. Ma forse non

dispiaceva al padre di potersi sfogare senza rischi di

indiscrezioni e con una intuita comprensione del suo dramma.

Più tardi sempre in casa mia ebbi modo di conoscere da vicino

una delle crisi personali che tanto angosciavano il padre

generale. Ad un gruppo di ragazzi, amici dei miei figli, era

aggregato uno meno giovane di loro, vestito sempre in jeans e

maglioncino. Seppi che era un importante gesuita brasiliano ed

ero incoscientemente lieto di sapere che vi fosse un assistente

ecclesiastico nella comitiva. Un giorno i miei figli mi dissero

che il “padre” aveva detto loro che la Chiesa non era più quella

affascinante di un tempo; e lui per così dire abbandonava la

veste, perché non gliela avevo mai vista indossare. Forse feci

male, ma commentai rievocando quel che diceva Pio XI dinanzi

alle crisi dei sacerdoti: «Come si chiama la signora?». I

ragazzi si scandalizzarono, ma, mogi mogi, pochi mesi dopo mi

dissero che il padre si sposava.

Sarebbe stolto attribuire la grande crisi che fronteggiò padre

Arrupe con un problema di ragazze. Vi era un turbamento diffuso,

culturale e sociale, verso il quale occorreva comprensione e

rispetto. Non era possibile fustigare uomini che con fedeltà e

sacrificio si erano formati e avevano lavorato per molti anni al

servizio di Dio. Occorreva prudenza, moderazione, fiducia.

...Il padre generale Wernz replicò con una appassionata missiva

il 13 luglio 1914 ma non ebbe riscontro. Pio X morì il 20 agosto;

poche ore prima il padre Wernz lo precedette nel mondo migliore.

Sic transit gloria mundi

Questa, dal mio piccolo angolo personale, l’esperienza vissuta

dal padre Arrupe, dinanzi alla tomba del quale, nella chiesa del

Gesù, mi fermo qualche volta a riflettere e a pregare.

Tra le giornate più sofferte della sua vita vi fu quella nella

quale dovette dar lettura del severo richiamo che, pur nel suo

brevissimo pontificato, Giovanni Paolo I aveva indirizzato

all’Ordine perché i padri «non si sostituissero ai laici

trascurando il proprio dovere specifico dell’evangelizzazione».

Il 7 agosto 1981, al rientro da un viaggio in Estremo Oriente,

padre Arrupe, colpito da un ictus cerebrale, designava vicario

generale l’americano padre O’Keefe, un libero pensatore del

momento (pessima una sua intervista ad un giornale olandese). Ma

intervenne il Papa con la nomina del padre Dezza (più tardi

cardinale) a delegato speciale, incaricato di predisporre la

congregazione generale, convocata per il 2 settembre 1981. Il

giorno successivo venivano accettate le dimissioni del padre

Arrupe ed eletto al suo posto il padre Peter-Hans Kolvenbach,

tuttora alla testa della Compagnia.

Certamente sono stati anni di grande bufera quelli sofferti in

diciotto anni a borgo Santo Spirito dal padre Arrupe che morì

nel 1991. Ma anche il suo successore non ha avuto vita sempre

facile con il Vaticano. Padre Martina lo illustra in modo

efficace pur se alcuni dissensi non sono facili a comprendersi

all’esterno (come l’opposizione alla generalizzazione del quarto

voto, quello speciale dell’obbedienza al papa).

Forte sottolineatura nel saggio del padre Martina viene data

alla nomina ad arcivescovo di Milano del cardinale Carlo Maria

Martini, rievocandosi l’unico precedente di diocesi italiana

affidata ad un gesuita (Boetto a Genova durante la guerra). Di

Martini sono giustamente messe in luce le grandi doti anche di

biblista in relazione all’attualità sofferta della Terra Santa.

Nella carrellata su centosessantanove anni di movimentata vita

dei gesuiti in Italia mi ha colpito un episodio. Il giorno di

Natale del 1913 il Papa inviava una lettera nella quale subito

dopo il riconoscimento dei meriti secolari ammoniva la Compagnia

a «tenersi lontana dal contagio pestilenziale del mondo» e ad

evitare «uno spirito mondano, una leggerezza negli animi, lo

studio di temerarie novità».

Il padre generale Wernz replicò con una appassionata missiva il

13 luglio 1914 ma non ebbe riscontro. Pio X morì il 20 agosto;

poche ore prima il padre Wernz lo precedette nel mondo migliore.

Sic transit gloria mundi.

Dal numero

|